蒔絵の傑作 尾形光琳の八橋蒔絵螺鈿手箱

本阿弥光悦の様式を継ぎながら独自の作風を確立した琳派の中心的芸術家、尾形光琳(1658-1716)の硯箱である。

全体の形は、角を丸くとった長方形で、蓋を身より大きく造った被蓋(かぶせぶた)造りである。二段重ねの上段を硯箱とし、中央に縁を金地に仕立てた硯と、長方形の銅製水滴を置く。下段は料紙箱としている。

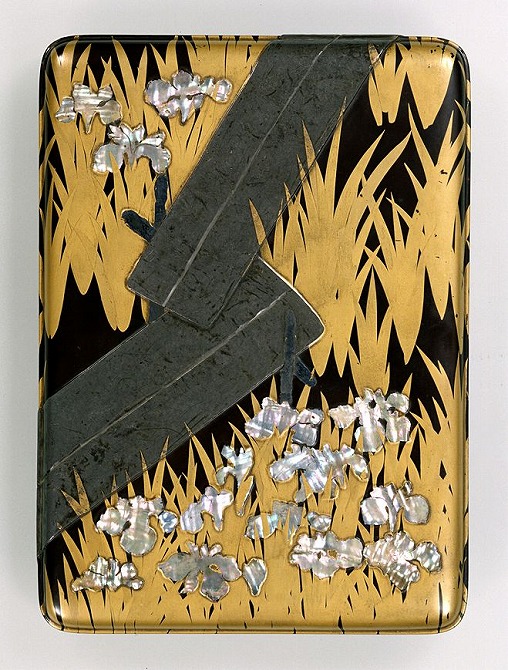

意匠は、光琳が好んで採り上げた『伊勢物語』第9段の「八橋」の場面による。表面には黒漆を塗り、蓋表と身の側面に燕子花(かきつばた)と板橋を描く。燕子花には厚手のアワビ貝を打ち欠いて用い、葉と茎は金の蒔絵で表現する。板橋は腐食させた鉛板で質感を出し、橋杭は銀板である。蓋表と側面には流水を表さず、内部の上下の箱の底に金の蒔絵で波文を描く。

蓋表は斜め上から見た図であるのに対し、連続する身の橋は真上から見た構図であるが、不自然さはまったくない。黒と金銀の対比、主題の本質を取り出す構図とも、光琳の繊細な感性と緻密な計算によって表現された大胆な造形である。 e-国宝

詳細な画像

東京国立博物館所蔵の尾形光琳作「八橋蒔絵螺鈿硯箱」は、豪華なデザインの高級工芸品といえます。作者とされる尾形光琳は、実際には、デザインを受け持っただけで、作業は、職人にさせたようです。今でいうアートディレクターのような立場であったといえます。

大変豪華で凝った作りのこの「八橋蒔絵螺鈿硯箱」は、表面が、黒漆で塗られ、燕子花の花にはアワビ貝、葉の部分には、金粉がふんだんに使われています。デザインのテーマは、伊勢物語の第九段「八橋」から、象徴的な板の橋や燕子花が描かれています。「八橋蒔絵螺鈿硯箱」の作りは、中が二段重ねになっていて、上の段には、硯と水滴を入れ、下の段には、色紙などの紙を入れておける仕様です。

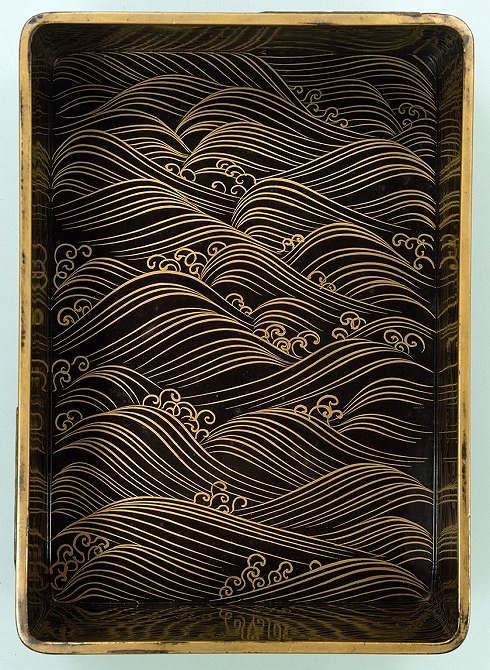

この下の段の内側の模様は、特に凝っていて、金の蒔絵で波の模様を描いています。この金の蒔絵の波は、表面には、いっさい描かれておらず、蓋をとって初めて見えるようになっています。

八橋蒔絵螺鈿硯箱缶入クッキー

東京国立博物館ミュージアムショプで販売しているお土産です。クッキーは東京會館製で24個入りです。